Food for Justice: Wie (un)gerecht ist unser Ernährungssystem?

Renata Motta (HCIAS, Universität Heidelberg) und Facundo Martín (CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, Argentinien) beschäftigen sich in ihrer Forschung mit unserem Ernährungssystem, dessen sozioökologischen Auswirkungen und Transformationsprozessen. Am 10. Juli haben sie im Ibero-Amerikanischen Institut die Ergebnisse eines vom BMBF (jetzt BMFTR) finanzierten Projekts diskutiert. Themen waren Ungleichheiten im Zusammenhang mit landwirtschaftlicher Lebensmittelproduktion und deren Folgen sowie die entsprechenden Forderungen sozialer Bewegungen in Lateinamerika und Europa.

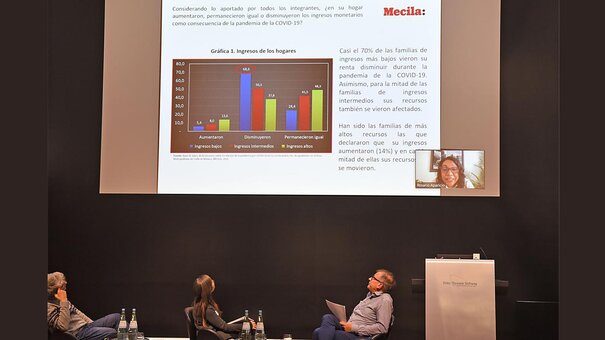

Veranstaltung im IAI

Renata Motta (HCIAS, Universität Heidelberg (externer Link, öffnet neues Fenster)) präsentierte am 10. Juli 2025 im IAI in einer öffentlichen Veranstaltung Ergebnisse ihres Projekts Food for Justice: Power, Politics and Food Inequalities in a Bioeconomy (externer Link, öffnet neues Fenster) (BMBF/BMFTR (externer Link, öffnet neues Fenster), 2019-2025) im Gespräch mit Facundo Martín (externer Link, öffnet neues Fenster), der derzeit als Gastwissenschaftler im IAI forscht.

Ein wissenschaftlicher Austausch zum Thema fand in einem Workshop am 10. und 11. Juli 2025 im IAI statt.

Kooperationspartner waren die Universität Kassel, (externer Link, öffnet neues Fenster) die Freie Universität Berlin (externer Link, öffnet neues Fenster) und die Alexander von Humboldt-Stiftung (externer Link, öffnet neues Fenster).

Food for Justice: Coalitions for Socioecological Transformation, Veranstaltung im IAI, 10.07.2025

Renata Motta

Renata Motta (externer Link, öffnet neues Fenster) ist Professorin für „Gesellschaft, Kultur und Kommunikation in Lateinamerika“ an der Universität Heidelberg und dort stellvertretende Direktorin des Heidelberg Centrum für Ibero-Amerika-Studien (HCIAS) (externer Link, öffnet neues Fenster). Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die politische Soziologie Lateinamerikas mit einem Fokus auf Bewegungsforschung, die Soziologie der sozialen Ungleichheiten sowie Aspekte der Geschlechterforschung.

Food for Justice: Power, Politics and Food Inequalities in a Bioeconomy (externer Link, öffnet neues Fenster) (2019-2025): wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), jetzt Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) (externer Link, öffnet neues Fenster)gefördert.

Renata Motta, Sie haben das Projekt Food for Justice: Power, Politics and Food Inequalities in a Bioeconomy geleitet. Der Name des Projekts nimmt Bezug auf Initiativen für Ernährungsgerechtigkeit.

Können Sie uns etwas über diese soziale Bewegung erzählen?

Renata Motta: Das food justice movement entstand in den USA und knüpft an die Errungenschaften der Bürgerrechtsbewegung in ihrem Kampf gegen Rassentrennung im öffentlichen Raum und öffentlichen Dienstleistungen an sowie an Bewegungen für Umweltgerechtigkeit, die chemische Verschmutzung in einkommensschwachen und nicht-weißen Gemeinden anprangern.

Bewegungen für Ernährungsgerechtigkeit befördern alternative Lebensmittelinitiativen (z.B. Bauernmärkte, Gemeinschaftsgärten) in diesen Gemeinden. Ihr Ziel ist es, den Zugang zu gesunden, frischen und vielfältigen Lebensmitteln zu verbessern, stabile und sinnhafte Arbeitsplätze zu schaffen sowie Grünflächen und Freizeitmöglichkeiten auszubauen.

Worum ging es in Ihrem Forschungsprojekt? Wer war beteiligt an Ihrem Projekt?

Renata Motta: Das Projekt hat soziale Bewegungen als Triebkräfte für sozioökologischen Wandel in Ernährung und Landwirtschaft untersucht und umfasst Fallstudien in Brasilien, Chile und Deutschland. Im Fokus stehen nationale, regionale und lokale Koalitionen, die sich in der Ausgestaltung öffentlicher Politiken mit dem Staat engagieren oder auf der Straße protestieren, sowie Ernährungsbewegungen wie solidarische Landwirtschaft, Lebensmittelräte und bäuerliche Bewegungen.

Das Projekt Food for Justice hat mit der Analyse sozialer und politischer Projekte, die auf Ungleichheiten aufgrund von Klasse, Geschlecht, Race, Ethnizität, ländlicher Herkunft, Staatsbürgerschaft und kategorischen Trennungen zwischen Menschen und der mehr-als-menschlichen Welt eingehen, zur konzeptionellen Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Ungleichheiten im Ernährungssystem beigetragen. Dem Forschungsteam gehörten in den 6 Jahren an der Freien Universtität Berlin (externer Link, öffnet neues Fenster) und der Universität Heidelberg (externer Link, öffnet neues Fenster) mit Marco Teixeira, Eryka Galindo, Lea Zentgraf, Birgit Peuker, Judith Müller, Mariana Calcagni, Federico Masson, Thalita Kalix, Madalena Meinecke and Carolin Küppers Promovierende und Postdocs sowie unterstützend auch studentische Hilfskräfte an.

Was haben Sie in Ihren Analysen der aus der brasilianischen Frauenbewegung hervorgegangenen Marcha de Margaridas und der Initiative Wir haben es satt! in Deutschland herausgefunden? Gibt es Parallelen?

Renata Motta: Es handelt sich um nationale Koalitionen, die sich gegen Ungerechtigkeiten im Agrar- und Ernährungssystem einsetzen und Druck auf den Staat ausüben, um Veränderungen in den Bereichen Ernährung und Landwirtschaft voranzutreiben. Die Forschungsarbeit stützte sich auf verschiedene Methoden, darunter quantitative und qualitative Daten.

Der Kontext und der organisatorische Hintergrund der beiden sozialen Bewegungen sind sehr unterschiedlich: In Brasilien konzentrieren sich die Forderungen der Landarbeiterinnen auf Geschlechtergerechtigkeit in Arbeit und Politik, einen starken Sozialstaat, Landreformen und ein Leben frei von jeglicher Gewalt; in Deutschland schließen sich Umweltschützer, kleinbäuerliche Landwirt*innen, Verbraucher*innen und Menschenrechtsorganisationen zusammen, um ökologischen Landbau, kleinbäuerliche Existenzen, Tierrechte und globale Gerechtigkeit zu fördern. Beide glauben an Demokratie und daran, dass man sich trotz aller Unterschiede nicht aus der Verantwortung ziehen darf, sondern – trotz aller Differenzen – Allianzen schmieden muss.

Facundo Martín

Facundo Martín (externer Link, öffnet neues Fenster) ist CONICET-Forscher und lehrt an der Universidad Nacional de Cuyo (Argentinien). Mit einem Georg Forster-Forschungsstipendium (externer Link, öffnet neues Fenster) für Nachhaltige Entwicklung der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) ist er derzeit als Gastwissenschaftler am IAI. Seine Fachgebiete sind Humangeographie, Agrarökonomie, Agrarpolitik und Agrarsoziologie.

CONICET: Der Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ist eine zentrale staatliche Forschungsorganisation in Argentinien.

Facundo Martín, Sie sind derzeit Fellow der Alexander von Humboldt-Stiftung (externer Link, öffnet neues Fenster) und mit Ihrem Forschungsvorhaben The Construction of Agroecological Food Systems in City-regions. Territorial and Socio-political Challenges als Gastwissenschaftler im Ibero-Amerikanischen Institut.

Wozu forschen Sie? Worum geht es in Ihrem Projekt?

Facundo Martín: Der innovative Beitrag des Projekts liegt in dem Ansatz, durch einen standortübergreifenden, transdisziplinären Süd-Nord-Vergleich zu verstehen, wie Transformationen von Agrar- und Ernährungssystemen in Richtung Nachhaltigkeit zu Stagnationsprozessen und Konventionalisierung führen können. Ich untersuche diese Fragen in zwei Stadtregionen, in denen die Transformation hin zu einem nachhaltigen Agrar- und Ernährungssystem zu einer bedeutenden sozialen und politischen Herausforderung geworden ist: der Metropolregion Mendoza in Argentinien und der Metropolregion Berlin-Brandenburg in Deutschland. Eine solche empirische und vergleichende Forschung, die von einem Wissenschaftler aus dem „Globalen Süden“ im „Globalen Norden“ durchgeführt wird, bringt wertvolle epistemologische und geopolitische Herausforderungen in Bezug auf Forschungsinnovation mit sich.

Was hat Sie mit Ihrem Forschungsvorhaben ins IAI geführt?

Facundo Martín: Mein Projekt habe ich in Kooperation mit Kristina Dietz (externer Link, öffnet neues Fenster) an der Universität Kassel (externer Link, öffnet neues Fenster) und mit Barbara Göbel vom Ibero-Amerikanischen Institut in Berlin durchgeführt. Als Anthropologin mit Schwerpunkten in sozio-ökologischen Ungleichheiten, Ressourcenkonflikten und Wissenszirkulation verfügt Barbara Göbel über fundiertes Wissen um die Herausforderungen sozioökologischer Transitionen in Deutschland und Argentinien. Neben seiner hervorragenden Bibliothek, ist das IAI als interdisziplinäres Zentrum des akademischen und kulturellen Austauschs zwischen Deutschland und Lateinamerika, der Karibik, Spanien und Portugal ein idealer Ort für vergleichende und transnationale Forschungsvorhaben.

Würden Sie uns einen Vorab-Einblick in Ihre Ergebnisse geben?

Facundo Martín: Die Ernährungssysteme in Berlin-Brandenburg stellen ein komplexes Netzwerk heterogener Strukturen, Prozesse und Beziehungen dar. Dieses ist gekennzeichnet durch sich überschneidende und konkurrierende Teilregime, die in einem problematischen Nebeneinander bestehen. Diese fragmentierte Landschaft wird durch historische Landstrukturen und aktuelle Dynamiken weiter verkompliziert, so dass dies einer Konsolidierung eines gerechteren und ausgewogeneren Ernährungssystems letztendlich aktiv entgegenwirkt. Eine große Herausforderung ergibt sich aus der erheblichen Kluft zwischen der lokalen Konsumnachfrage nach Obst und Gemüse und der tatsächlichen regionalen Produktionskapazität. Das daraus resultierende Ernährungssystem wird so von „Bio-Lebensmittel aus dem Nirgendwo” dominiert – Produkten, die zwar Bio-Standards erfüllen, aber keine nennenswerte Verbindung zu lokalen Produktionsnetzwerken haben. Am kritischsten ist vielleicht, dass die Stimmen und Initiativen von Erntehelfer*innen aus dem Ausland und anderen „subalternen” Klassen und Gruppen innerhalb der Debatten um die „Lebensmittelfrage“ in Brandenburg weitgehend unbeachtet und marginalisiert bleiben. Dies hebt systemische Ausgrenzungen hervor, die Ungleichheiten sowohl beim Zugang zu Lebensmitteln als auch bei der Steuerung des Ernährungssystems aufrechterhalten.

Was können Europa und Lateinamerika voneinander lernen?

Renata Motta und Facundo Martín, Ihre Forschungen zu Forderungen und Modellen für sozio-ökologische Transformation sind eng mit verschiedenen Aspekten von Ungleichheit verknüpft.

Das Ibero-Amerikanische Institut ist an dem internationalen Verbundprojekt Mecila – Maria Sibylla Merian International Centre for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences Conviviality-Inequality in Latin America (externer Link, öffnet neues Fenster) (BMFTR (externer Link, öffnet neues Fenster), 2020-2026) mit Haputsitz in São Paulo beteiligt, das conviviality als ein analytisches Konzept zur Untersuchung von unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens verwendet und dabei auch Folgen von Ungleichheiten mit betrachtet.

Eine Gemeinsamkeit aller Projekte ist es, Perspektiven aus Lateinamerika und Europa einzubeziehen.

Was können Europa und Lateinamerika voneinander lernen?

Facundo Martín: Aus den Erfolgen agrarökologischer Basisbewegungen Lateinamerikas kann Europa interessante Einblicke für die Integration von Bottom-up-Ansätzen in staatliche Politikrahmen ableiten. Von Bedeutung sind hier traditionell in Bauernbewegungen verwurzelte Bildungsinitiativen.

Die innovative Verbindung von Agrarökologie und Prinzipien der Solidarwirtschaft in Lateinamerika bietet Europa Modelle für eine Transformation des Ernährungssystems, die soziale und ökologische Ziele berücksichtigt. Der von sozialen Bewegungen getragene Ansatz in Lateinamerika zeigt, wie Koalitionen gebildet werden können, die die Integration der Agrarökologie in Governancestrukturen befördern. Dies liefert wertvolle Erkenntnisse für die europäischen Bemühungen um eine Ausweitung nachhaltiger Ernährungspraktiken.

Umgekehrt kann Lateinamerika von den ausgefeilten politischen Rahmenbedingungen Europas profitieren, die ökologische Nachhaltigkeit, Gesundheit und Gerechtigkeit in verschiedenen Sektoren und auf verschiedenen Ebenen integrieren. Die Erfahrungen Europas mit Multi-Stakeholder-Governance-Modellen, grenzüberschreitenden Koordinierungsmechanismen und Innovationen im Bereich der städtischen Ernährungssysteme liefern wertvolle Lehren für die schnell wachsende Bevölkerung Lateinamerikas und die Herausforderungen der regionalen Integration.

Dieser bi-direktionale Wissensaustausch, der die von sozialen Bewegungen getragene Agrarökologie Lateinamerikas mit den ausgefeilten politischen Strategien und öffentlich-privaten Partnerschaften Europas verbindet, schafft eine solide Grundlage für die Bewältigung gemeinsamer globaler Herausforderungen wie Ernährungssicherheit, Klimawandel und die eine Entwicklung hin zu gerechteren Ernährungssystemen.

Renata Motta: Food for Justice (externer Link, öffnet neues Fenster) hat kontextbezogene Beispiele für soziale Mobilisierung im Bereich Ernährung und Landwirtschaft gesucht. Die Unterschiede liefern wichtige Erkenntnisse darüber, was ein Land vom anderen lernen kann.

Die brasilianischen Bewegungen haben eine starke Agenda in Bezug auf Hunger und Ernährungssicherheit. In Deutschland haben Agrarbewegungen erst vor kurzem begonnen, die Ernährungsunsicherheit im eigenen Land zu thematisieren, da diese zuvor als ein Problem des Globalen Südens betrachtet wurde. Geschlechtergerechtigkeit und Feminismus sind wichtige Themen und Akteure in brasilianischen Lebensmittelbewegungen, während geschlechtsspezifische Ungleichheiten im Agrar- und Ernährungssystem in Deutschland zwar ebenfalls bedeutend sind, aber nicht so stark mobilisieren.

Im Gegensatz dazu sind Tierrechte eines der wichtigsten Themen in deutschen Lebensmittelbewegungen und tauchen in Brasilien, abgesehen von veganen Bewegungen, kaum als Thema auf. In beiden Ländern gibt es eine beginnende antirassistische Agenda in den Lebensmittelbewegungen, was angesichts der Kolonialität des globalen Agrar- und Ernährungssystems ein Thema von gemeinsamem Interesse sein könnte.

Globale Herausforderungen wie eine sozioökologische Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme erfordern kontextbezogene Diskussionen und Gespräche sowie gegenseitiges Lernen.

Kann ein Wandel von einzelnen Konsument*innen unterstützt werden?

Facundo Martín: Das ist immer eine knifflige Frage. Ich würde sagen: nur teilweise. Obwohl individuelle Alltagsentscheidungen über den Konsum von Lebensmitteln von Bedeutung und sogar auch Forschungsgegenstand sind, bedarf es für eine Transformation von Agrar- und Ernährungssystemen strukturelle kollektive Strategien und kollektive Maßnahmen.

Renata Motta: Das sehe ich wie Facundo. Lebensmittel sind ein Thema, das sich für verschiedene Formen der Politisierung und Strategien des Wandels eignet. Die Veränderung alltäglicher Essgewohnheiten in Bezug auf Lebensmittelproduktion, Lebensmittelerwerb basierend auf politischen und moralischen Kriterien (Fairtrade, ökologisch etc.), kochen und essen, können in der Tat gewichtige aggregierte Effekte hervorrufen und ein Signal für Dynamiken kulturellen Wandels für Märkte und Staaten sein.

Dennoch ist es – selbst wenn Konsument*innen ihr Verhalten in Bezug auf Lebensmittel ändern – ist es meist ein Ergebnis kollektiver Handlung, also ein kultureller Wandel, der auf Jahre sozialen Engagements zurückgeht, das spezifische soziale Probleme benannt, Lösungen aufgezeigt, die Aufmerksamkeit auf Themen gelenkt und mobilisiert hat.

Vielen Dank an Sie beide für dieses Interview!

[Das Interview wurde aus dem Englischen übersetzt.]

Weitere Informationen

- Renata Motta (HCIAS; Universtität Heidelberg) (externer Link, öffnet neues Fenster)

- Facundo Martín (CONICET/Universidad Nacional de Cuyo, Argentinien, AvH-Fellow) (externer Link, öffnet neues Fenster)

- Food for Justice: Power, Politics and Food Inequalities in a Bioeconomy (BMBF | BMFTR, 2019-2025) (externer Link, öffnet neues Fenster)

- Heidelberg Centrum für Ibero-Amerika-Studien (HCIAS), Universität Heidelberg (externer Link, öffnet neues Fenster)

- Freie Universität Berlin (externer Link, öffnet neues Fenster)

- Universität Kassel (externer Link, öffnet neues Fenster)

- Alexander von Humboldt-Stiftung (externer Link, öffnet neues Fenster)

- Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (externer Link, öffnet neues Fenster)

- CONICET Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentinien (externer Link, öffnet neues Fenster)

- Mecila – Maria Sibylla Merian International Centre for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences Conviviality-Inequality in Latin America (BMFTR 2020-2026) (externer Link, öffnet neues Fenster)

- Mecila-Teilprojekt des IAI: Medialities of Conviviality and Information Infrastructure (BMFTR 2020-2026) (externer Link, öffnet neues Fenster)

- Gastwissenschaftler*innen im IAI (externer Link, öffnet neues Fenster)

- AvH-Stpendiat*innen im IAI (Artikel SPKMagazin, 13.08.2024) (externer Link, öffnet neues Fenster)