Die Geschichte des IAI im Detail

Das Ibero-Amerikanische Institut (IAI) stellt ein einzigartiges Beispiel institutioneller Kontinuität im Dienste der Verständigung und des interkulturellen Dialoges zwischen Deutschland und Lateinamerika sowie der Iberischen Halbinsel dar.

Die Geschichte des IAI: Langversion_01

Die Vorläufer

Schon vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges verbreitete sich die Einsicht, dass die wissenschaftlichen und künstlerischen Beziehungen, die sich seit längerem zwischen Deutschland und Lateinamerika entwickelt hatten, bewusst gepflegt und koordiniert werden sollten. Die ersten ibero-amerikanischen Einrichtungen in Deutschland – das Deutsch-Südamerikanische Institut in Aachen (1912) und das Ibero-Amerikanische Institut in Hamburg (1917) – entstanden als Ergebnis der Verflechtung wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Interessen. Demgegenüber erwog das preußische Unterrichtsministerium, eine zentrale Auskunftsstelle für Deutsche und Lateinamerikaner*innen in Berlin zu gründen. Es wurde jedoch bald klar, dass die geplante Institution mit einer Vielfalt von Aufgaben betraut werden sollte.

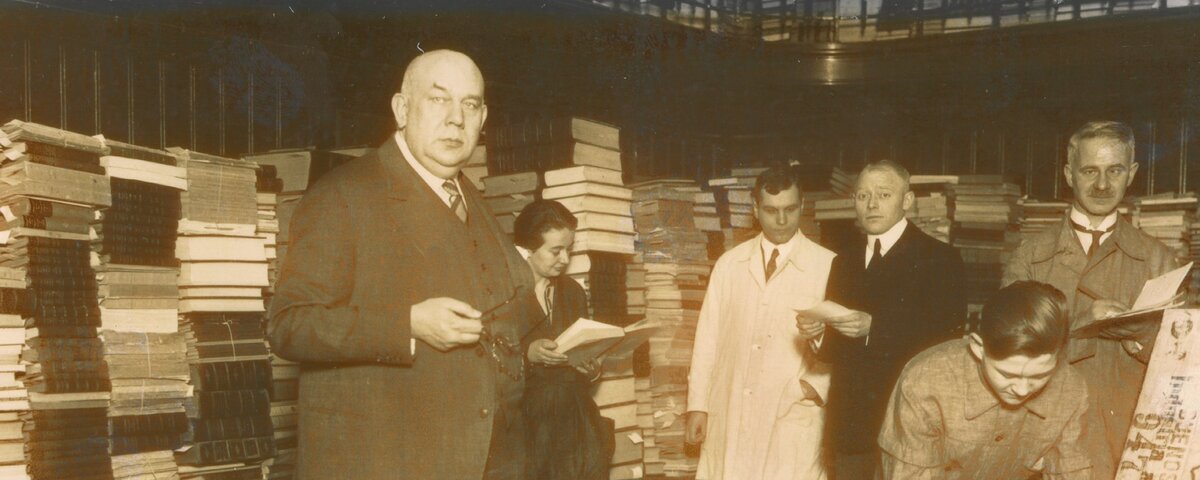

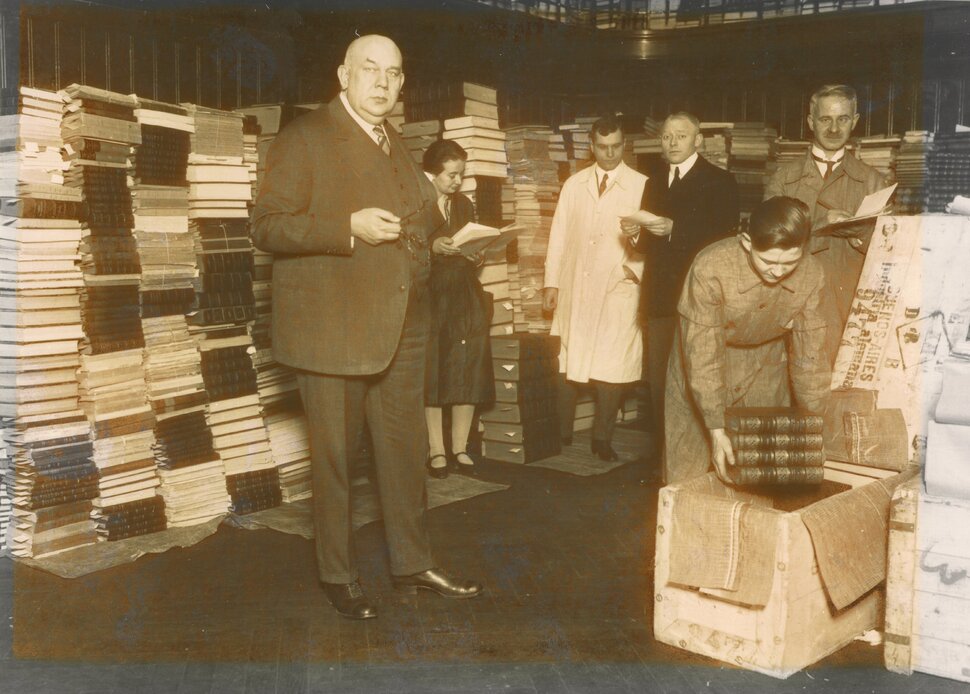

Die Gründungsbestände

Damit diese Pläne Realität werden konnten, bedurfte es noch eines Anstoßes. Er kam in Form einer Schenkung aus dem Ausland, als der argentinische Gelehrte Ernesto Quesada die 82.000 Bände der von ihm und seinem Vater Vicente zusammengetragenen Privatbibliothek dem Preußischen Staat unter der Bedingung überließ, dass sie als Keimzelle für ein neu zu gründendes Institut zur Pflege der geistigen Beziehungen zwischen Deutschland und Lateinamerika dienen solle. Damit war das auch heute noch gültige Dreisäulenmodell aus Information, Forschung und Kulturaustausch geschaffen. Neben der Sammlung Quesadas gehörten zu den Gründungsbeständen die 25.000 Bände der Mexiko-Bücherei, die Hermann Hagen mit Unterstützung des mexikanischen Präsidenten Plutarco Elías Calles zusammengestellt hatte, sowie die Bestände, die der Bonner Geograph Otto Quelle mit Hilfe des brasilianischen Konsuls Otto Mattheis gesammelt hatte und die bis dahin in dem kurz zuvor aufgelösten Ibero-Amerikanischen Institut der Universität Bonn aufbewahrt worden waren.

Die Pläne für die neue Institution

Die Pläne für die neue Institution sahen die Einrichtung von Länderabteilungen unter der Leitung besonderer Kenner der betreffenden Länder vor. Für diese Aufgaben sollten Vertreter verschiedener Disziplinen ausgewählt werden, die mit Unterstützung wissenschaftlicher Mitarbeiter*innen, aber auch in Kooperation mit den anderen Abteilungen Forschungsaufgaben in ihren Fachgebieten wahrnehmen sollten. Durch Publikationen sollte das Institut wissenschaftliches Renommee erlangen. Eine weitere Aufgabe des IAI war es, den in Deutschland weilenden lateinamerikanischen Künstler*innen und Wissenschaftler*innen in allen Fragen des kulturellen Austausches dienlich zu sein. In Deutschland wollte das IAI einen Beitrag zur "Aufklärung über die Eigenheiten der ibero-amerikanischen Länder" sowie zur "Beseitigung falscher Vorstellungen" leisten. Ferner sollte die Bibliothek durch Einkäufe und Tauschverkehr ständig erweitert und aktualisiert werden.

Die Gründungsphase

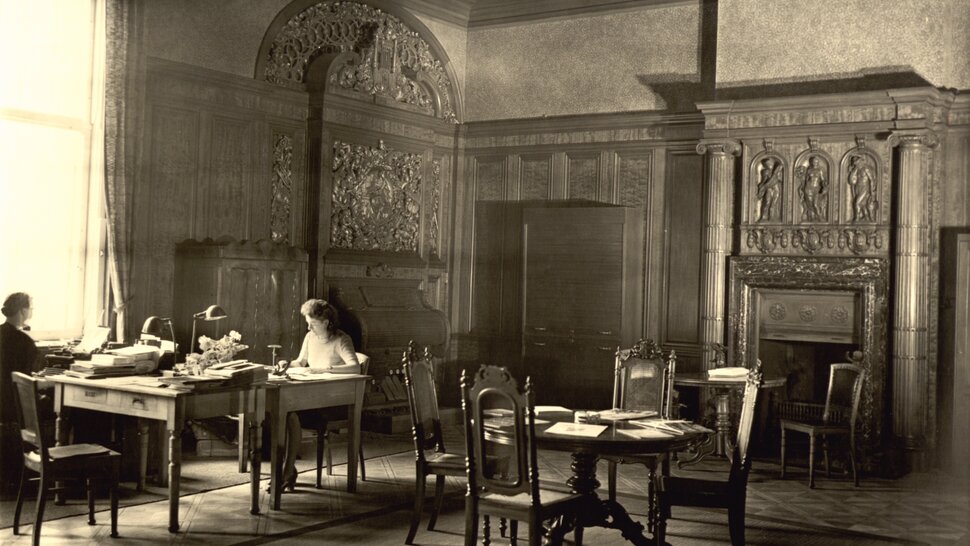

Im Januar 1930 wurde das Ibero-Amerikanische Institut in Berlin gegründet. In Erinnerung "an den Beginn der Verbindung der neuen mit der alten Welt" fand die feierliche Einweihung des IAI am 12. Oktober, dem Tag der Ankunft von Kolumbus in Amerika, statt. Der ehemalige preußische Kultusminister Otto Boelitz wurde zum Direktor ernannt. Als Sitz bezog die neue Institution repräsentative Räume im Schlossflügel des früheren Marstalls, wo Vorträge und große Veranstaltungen abgehalten werden konnten. Im Festsaal des IAI wurde in den folgenden Jahren am 12. Oktober regelmäßig der "Día de la Raza" gefeiert, wie man den Tag im spanischsprachigen Raum damals bezeichnete. Demgegenüber war das innere Leben des Institutes in der Gründungsphase viel bescheidener, als die ursprünglichen Pläne hätten vermuten lassen, denn in Zeiten der Wirtschaftskrise erhielt das Haus einen geringen Etat vom Preußischen Staat.

Zur Zeit des Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit

Im Jahre 1934 übernahm der NSDAP-nahe Generalmajor a.D. Wilhelm Faupel die Leitung des IAI und stellte es in den Dienst des Regimes. Faupel bezog wichtige Positionen in verschiedenen zwischenstaatlichen Wirtschafts- und Interessenverbänden und schuf ein dichtes Netzwerk von Beziehungen mit der ibero-amerikanischen Welt. Unter seiner Führung baute das IAI seine Rolle als Anlaufstelle für Vertreter der lateinamerikanischen und spanischen Eliten aus. Gleichzeitig produzierte und lieferte es Propagandaschriften an deutsche Ministerien und direkt ins Ausland. Eine prominente Rolle in der auswärtigen Politik des Nazi-Regimes konnte das Institut für sich jedoch nicht behaupten. 1941 musste es seinen Sitz zu Gunsten des Kolonialpolitischen Amtes der NSDAP räumen und zog in die etwas abgelegene, aber elegante Siemens-Villa in Berlin-Lankwitz. Mit beschränkter Autonomie gegenüber Faupels allgemeiner Institutspolitik entfaltete sich zu jener Zeit die wissenschaftliche Arbeit.

Das IAI hatte bereits 1930 die Publikation der von Otto Quelle gegründeten interdisziplinären Zeitschrift Ibero-Amerikanisches Archiv zu seinem Programm erklärt. Ab 1939 erschien Ensayos y Estudios, eine Zeitschrift für Kultur und Philosophie mit Beiträgen in spanischer und portugiesischer Sprache. Parallel dazu entwickelte sich weiterhin die Bibliothek. Hier waren vor allem Fortschritte in der Katalogisierung der umfangreichen Sammlungen zu verzeichnen. Die Bestände wurden durch Kauf und Tausch mit anderen Einrichtungen erweitert. Zudem befand sich im IAI bald eine Reihe von Dokumenten, Sammlungen und Nachlässen bedeutender Lateinamerikaforscher. Der Fundus stellte eine beinahe unerschöpfliche Quelle für spätere Generationen von Wissenschaftler*innen dar. Auf diesen Materialien basieren die ersten Texteditionen, die in der Reihe Quellenwerke zur alten Geschichte Amerikas, aufgezeichnet in den Sprachen der indigenen Bevölkerungen vom IAI veröffentlicht wurden.

Gegen Ende des Krieges war das Personal des Instituts erheblich reduziert. Die wissenschaftliche Produktion musste eingestellt werden. Luftangriffe und Kampfhandlungen hinterließen ihre Spuren: ca. 40.000 Bände gingen verloren. Die 600 Kisten mit Büchern und Zeitschriften, die im Marstall geblieben waren, sowie andere Bestände, die ausgelagert wurden, sind seitdem verschwunden. Auch Faupel verschwand. Aller Wahrscheinlichkeit nach nahm er sich gemeinsam mit seiner Frau kurz vor Ende des Krieges das Leben.

Die propagandistischen Aktivitäten des IAI waren dem US-Kriegsministerium bekannt, weshalb es seine Auflösung in Erwägung zog. Es gelang den verbliebenen Mitarbeiter*innen jedoch, die Verantwortung für alle politischen Aktivitäten Faupel allein anzulasten. So konnte das Institut, nun dem Magistrat der Stadt Berlin unterstellt, als "Lateinamerikanische Bibliothek" überleben. Der neue Name brachte die offizielle Beschränkung der Aufgaben auf die Funktion einer Spezialbibliothek zum Ausdruck. Als erstes bemühte man sich darum, durch Kauf, Tausch und Schenkungen die Bibliothek wieder auf den Vorkriegsstand zu bringen. Mit der Wiederbelebung der wissenschaftlichen Aktivitäten und des Kulturaustausches mit Spanien, Portugal und Lateinamerika wurde ebenfalls bald begonnen, wenn auch nicht ganz explizit. Schon 1949 gelang es dem wissenschaftlicher Mitarbeiter Gerdt Kutscher, den dritten Band der Quellenwerke zur alten Geschichte Amerikas herauszugeben; der vierte folgte knapp ein Jahr später. Mit der Ausstellung "Argentinien in Buch und Bild", die 1954 in Anwesenheit des Berliner Senators für Volksbildung und des argentinischen Botschafters eröffnet wurde, konnte wieder Resonanz in der Öffentlichkeit erweckt werden.

Im selben Jahr wurde die Einrichtung auf Beschluss des Berliner Senates in "Ibero-Amerikanische Bibliothek" umgetauft. Am 12. Oktober 1955 feierte sie ihr 25-jähriges Bestehen. Zu jener Zeit waren in Lankwitz elf fest angestellte Arbeitskräfte, darunter vier mit wissenschaftlicher Vorbildung, und 15 Aushilfskräfte beschäftigt. Die Bibliotheksbestände betrugen 230.000 Bände und etwa 1.000 laufende Zeitschriften mit jährlichen Zuwächsen von ca. 10.000 Bänden. Die zweite Reihe auf dem Gebiet der Altamerikanistik, Monumenta Americana, wurde damals ins Leben gerufen. Mit der Bibliotheca Ibero-Americana lebte drei Jahre später auch die alte interdisziplinäre Tradition wieder auf.

Von 1960 bis 2000

Seinen alten Namen erhielt das Ibero-Amerikanische Institut 1962 zurück, als es in die Stiftung Preußischer Kulturbesitz eingegliedert wurde. Diese wurde mit dem Ziel gegründet, die ihr übertragenen preußischen Kulturgüter "zu bewahren, zu pflegen und zu ergänzen" sowie eine "Auswertung dieses Kulturbesitzes für die Interessen der Allgemeinheit in Wissenschaft und Bildung und für den Kulturaustausch zwischen den Völkern zu gewährleisten". Das IAI entfaltete wieder eine große Bandbreite an Aktivitäten: Konzerte, Ausstellungen, Schriftstellertreffen und andere Kulturveranstaltungen, die Betreuung ausländischer Gäste, die bibliothekarische Arbeit sowie die Forschung wurden, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität, gefördert. Auch die direkten Verbindungen des Institutes zu Lateinamerika waren willkommen, um die außenpolitische Position der BRD gegenüber der DDR zu stärken. Es wurde erkannt, dass der Aufbau längerfristiger Kulturbeziehungen ohne kontinuierliche persönliche Kontakte nicht gedeihen kann. Um diese zu verstärken, unternahm der damalige Direktor Hans-Joachim Bock sieben ausgedehnte "Buchbeschaffungsreisen", bei denen es nicht nur darum ging, die Erwerbung von Büchern zu verbessern, sondern auch durch persönliche Begegnungen die Zusammenarbeit mit Autoren, Buchhändlern, Verlegern und Vertretern wissenschaftlicher Einrichtungen zu intensivieren.

Die Publikationstätigkeit des IAI wurde in den folgenden Jahren ebenfalls ausgeweitet. Im Jahre 1973 erschien die erste Nummer der Zeitschrift Indiana mit Beiträgen zur Ethnologie, Archäologie und zu den indigenen Sprachen der Amerikas. Ein lang ersehntes Ziel konnte 1975 mit dem Start der neuen Folge des Ibero-Amerikanischen Archivs erreicht werden. Der alten Tradition des Hauses entsprechend sollte diese interdisziplinäre Zeitschrift mit der Publikation wissenschaftlicher Beiträge in verschiedenen Sprachen einen internationalen Leserkreis erreichen.

Unter der Leitung von Wilhelm Stegmann bezog das IAI Anfang 1977 seine aktuellen Räume. Rund ein halbes Jahr dauerte der Umzug aus der Siemens-Villa, die mittlerweile zu klein geworden war, in das Gebäude, das südlich der Staatsbibliothek nach Plänen von Hans Scharoun errichtet worden war. Der Einzug in die Potsdamer Straße bedeutete nicht nur eine Modernisierung der Einrichtung mit verbesserter Serviceleistung, sondern auch die Verlagerung auf das Kulturforum (externer Link, öffnet neues Fenster).

Hier feierte das IAI sein 50-jähriges Bestehen und organisierte 1983 eine Veranstaltungsreihe zum 200. Geburtstag Simón Bolívars. Durch den Fall der Mauer 1989 rückte das Gelände des Kulturforums und mit ihm das IAI in eine zentrale Lage der Hauptstadt des vereinten Deutschland. In den folgenden Jahren erweiterte das Institut unter Führung von Dietrich Briesemeister sein Veranstaltungsprogramm, verstärkte seine Forschungs- und Publikationstätigkeit, intensivierte seine Vernetzung und führte ein EDV-System für die Bibliothek ein.

Trotz der langfristig positiven Entwicklung musste das IAI sich einer neuen Bewährungsprobe stellen, als der Bundesrechnungshof 1996 die Einstellung der Forschung, der Publikationstätigkeit sowie der Kulturarbeit und die Eingliederung der Sammlungen in die Staatsbibliothek empfahl. Das IAI erhielt die Unterstützung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sowie von diplomatischen Vertretungen, internationalen Fachgremien, wissenschaftlichen Institutionen, Kultureinrichtungen und wichtigen Persönlichkeiten des Kulturlebens in Deutschland und im Ausland, um seine traditionellen Aufgaben fortzuführen.

Seit 2000

Begleitet von der Beratung durch eine unabhängige Expertenkommission leitete der ab Mitte des Jahres 1999 amtierende Direktor Günther Maihold eine Umstrukturierung und Modernisierung des Instituts ein. 2003 bestätigten der Bundesrechnungshof und die SPK explizit die institutionelle Selbstständigkeit des IAI und sicherten damit langfristig die einzigartige Verbindung von Informationszentrum, Forschungszentrum und Kulturzentrum.

Heute definiert sich das IAI in Übereinstimmung mit seiner historischen Tradition als eine multidisziplinär orientierte außeruniversitäre Einrichtung der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften. Als Area Studies-Institution hat es einen regionalen Fokus – Lateinamerika, die Karibik, Spanien, Portugal – und berücksichtigt auch transregionale Verflechtungen. Es besitzt damit eine genuin internationale Orientierung. Die gleichberechtigte Verknüpfung von unterschiedlichen Arbeitsbereichen unter einem Dach – Sammlungen, Forschung und Veranstaltungen – machen das einzigartige Profil des Instituts aus.

Die Bibliothek und die Sondersammlungen des IAI haben weltweit herausragende Bestände zu den Schwerpunktregionen des Instituts. Sie zeichnen sich durch ihre kulturelle Vielfalt, geographische Breite und historische Tiefe aus. Diese multimedialen Sammlungen weiter zu entwickeln, sie zu erschließen, umfassend zugänglich zu machen und für die Zukunft zu bewahren, sind zentrale Aufgaben des Instituts. Komplementär zu den Sammlungen entwickelt das IAI eigene Forschungsaktivitäten, engagiert sich in Verbundprojekten mit Universitäten, ist Gastgeber für internationale Wissenschaftler*innen und realisiert ein mehrsprachiges Publikationsprogramm. Damit ist das Institut ein Ort der kooperativen Wissensproduktion und Wissensvermittlung sowie der kulturellen Übersetzungen. Kulturelle und wissenschaftliche Veranstaltungen sind ein zentrales Element des gesellschaftlichen Vermittlungsauftrages des Instituts. Das Veranstaltungsprogramm hat eine spartenübergreifende, multidisziplinäre und mehrsprachige Ausrichtung und wird mit einem breiten Spektrum an Kooperationspartnern durchgeführt.